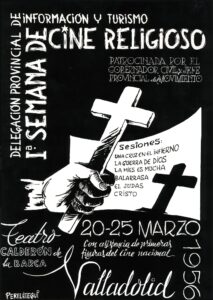

El 20 de marzo de 1956 se celebró la primera edición del Festival de Cine Religioso de Valladolid, que en 1973 cambió su nombre a Semana de Cine de Valladolid

Un 20 de marzo de 1956 se inauguraba en Valladolid un modesto festival de cine sin carácter competitivo. Bautizado con una misa, la Semana de Cine Religioso de Valladolid buscaba atraer visitantes durante la Semana Santa mediante un evento cultural que complementara las procesiones.

Detrás de su creación estuvo Antolín de Santiago y Juárez, delegado de Información y Turismo provincial y locutor de cine en La Voz de Valladolid, quien acogió la idea de Luis Huerta de organizar un festival que promoviera el turismo y contara con el beneplácito de las autoridades franquistas. Inspirado en el Festival de San Sebastián, nacido tres años antes por iniciativa de los comerciantes locales, Valladolid apostó por una especialización en cine religioso como estrategia para obtener apoyo oficial y vencer las reticencias eclesiásticas, que veían el cine como una distracción inmoral.

La primera proyección de aquel festival fue Una cruz en el infierno, de José María Elorrieta, precedida por el inevitable noticiero NO-DO. En el escenario del Teatro Calderón, los actores Jesús Tordesillas, fundador de la Santa Hermandad de la Cinematografía, Marisa de Leza y Elena Espejo aportaron el glamour necesario a la inauguración. Aquel primer año, la programación seleccionada por Luis Huerta, se completó con otras cinco películas españolas de temática religiosa: Cristo, de Margarita Alexandre y Rafael María Torrecilla; La guerra de Dios, de Rafael Gil; La mies es mucha, de José Luis Sáenz de Heredia; El Judas, de Ignacio F. Iquino, y Balarrasa, de José Antonio Nieves Conde, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, quien la presentó en Valladolid. La actriz Rosita Palomar, el actor Antonio Vilar, el guionista Rafael J. Salvia y el crítico y director de la revista Primer Plano José Luis Gómez Tello también se acercaron a la ciudad para presentar el resto de producciones.

Las proyecciones se combinaron con debates entre críticos de cine, teólogos y directores sobre el papel del cine en la transmisión de valores espirituales y morales. Pero el festival también tuvo su lado más festivo: las reuniones en el club La Hípica y en el Museo de Bebidas añadieron el contrapunto profano a la cita cinematográfica.

A pesar del precio reducido de las entradas a nueve pesetas (cuatro menos de lo habitual), los primeros días fueron discretos en cuanto a asistencia de público, aunque las últimas proyecciones registraron llenos totales en un teatro con capacidad para más de mil espectadores.

El cine internacional llegó al año siguiente con la proyección de títulos como La ley del silencio, de Elia Kazan, con Marlon Brando como protagonista, que levantó una enorme polémica, pero que supuso el despegue de la Seminci. En 1960, el festival amplió su horizonte añadiendo «y Valores Humanos» a su nombre, lo que permitió la entrada de películas con contenido social que la censura franquista había bloqueado. Esta apertura hizo posible que obras de directores como Ingmar Bergman, Robert Bresson, Billy Wilder o François Truffaut llegaran a España.

En 1973, el certamen adoptó su nombre actual: Semana Internacional de Cine de Valladolid. Solo dos años después, hizo historia al estrenar en España La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, prohibida desde 1971. Nacido de la semilla de unos orígenes discretos y condicionados por el contexto social y político de la época, Seminci se ha convertido en los casi 70 años transcurridos en un prestigioso referente del cine de autor.